The evolution of the free party movement since the 90s » Historical analysis, cultural impacts, major dates and iconic figures.

The evolution of the free party movement since the 90s

Between plowed fields and ruined warehouses, a raw sound escaped from the depths of the night. No publicity, no security, no official stage: just speakers, cables, damp wood, wide-eyed faces, shaved heads, fluorescent vests. The free party was born, and nothing would ever be the same again.

1. The English roots: fire in the fields (1989–1993)

It all started in the UK, in the late 80s. Acid house exploded in London clubs. Then quickly, the club walls became too narrow to contain the energy. Collectives like Spiral Tribe took the sound outdoors. Illegal raves were born in the English countryside. The sounds there were darker, more radical.

The government's response? The Criminal Justice and Public Order Act of 1994, which bans gatherings with music containing "repetitive beats." Result: Spiral Tribe and other crews hit the road… heading to Europe.

2. France: virgin territory, wild rave (1993–1996)

The first shock was felt in 1993, in a field in Château-du-Loir, during the first French Teknival. A scene out of nowhere: amps hastily set up, people coming from all corners, with no publicity. Word of mouth, photocopied flyers, calls made hastily from phone booths. This is where underground techno took root in France.

Parties multiply. French crews emerge. People talk about "tribes", "sound systems", "electronic nomadism." And the locations change all the time: forests, industrial wastelands, mountains, beaches. A culture is born, and it is visceral.

3. The golden age: the wild decade (1997–2007)

At the end of the 90s, the free party explodes. Crews like Heretik, Narkotek, OQP, Facom Unit, or the furious Metek and Hekate become references. Every weekend, somewhere in France (or elsewhere), a sound wall is set up wild.

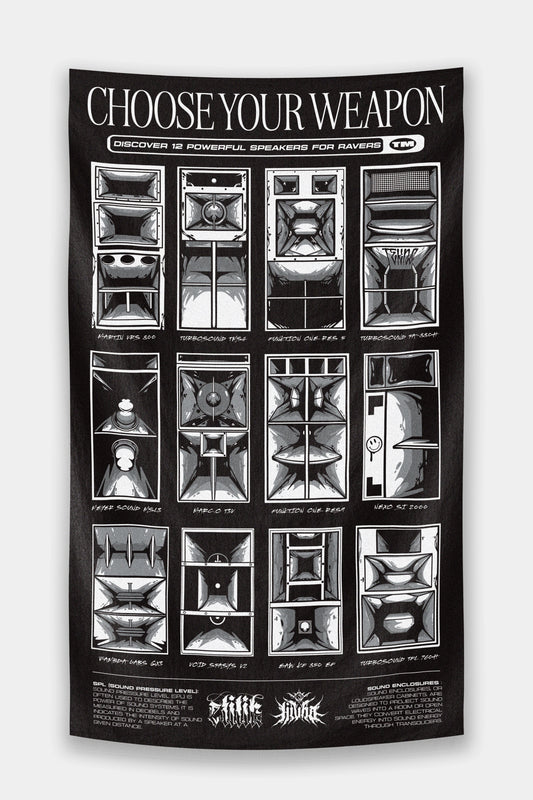

Teknivals attract tens of thousands of people. Some last more than a week. It's organized chaos: sounds aligned in a semicircle, tagged trucks, projections, LSD, neon pink mohawks, and ghetto blasters slung over shoulders. No schedules, no program, just noise and sweat.

The media freak out. The cops show up. But the party goes on.

4. Repression and legislation: pressure tactics (2002–2010)

In 2002, the Mariani law regulates festive gatherings of a musical nature. Translation: if you want to throw a party, you have to declare your event, prove you have toilets, security, and often... get your authorization denied. It's the start of equipment seizures, pressure tactics, preventive arrests.

But the culture is too deeply rooted to die. Crews become smarter, more mobile, more organized. Some go legal, others dive deeper into the underground. The scene divides but does not die.

5. Heritage and rebirth (2010–2025)

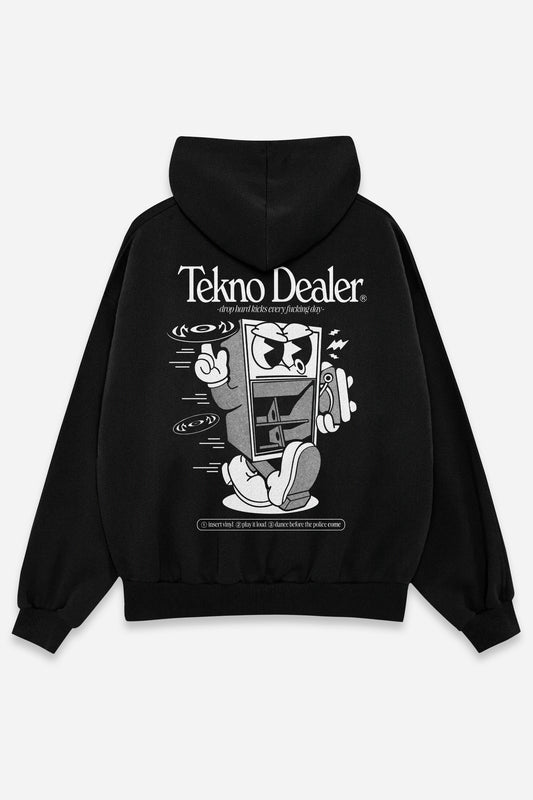

Today, the free party is no longer just a rebel thing. It's a living culture that has evolved. 18-year-olds build their own systems, recover archives, draw inspiration from the old while injecting their own codes: visual shows, hybrid hard techno, post-apocalyptic aesthetics, electro industrial, digital punk.

COVID stopped everyone. But as soon as lockdowns were lifted, the woods started to vibrate again. Wild micro-festivals, eco-conscious events, revitalized local scenes. And always this crazy idea: to party differently, outside the lines, for real.

6. Why it still lasts

Because it's not just about dancing. The free party is a manifesto. It's saying no to overpriced clubs, advertising, entrance checks, imposed schedules. It's making sound a weapon, a catharsis, a cry of freedom.

And as long as there are fields, warehouses, cables, and burnt-out heads ready to set everything up for one night, the free party will continue to exist.

To those who know. To those who still dance.